「にじ」の彼方へ♪

「にじ」の彼方へ♪

【「にじ」の彼方へ♪】

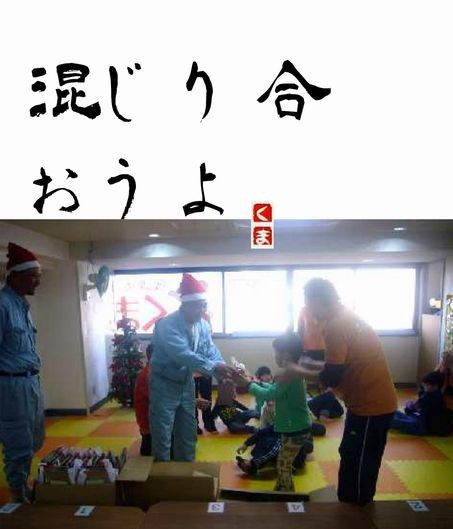

障害の有無や診断名をこえて、人と人とが、“混じり合う”。

一人ひとり違う人間同士が混じり合うことで、一つの社会を構成している。

発達障害に関する活動・団体名には、よく「にじ」が含まれています(私の属する会にもついています)。

この「にじ」の意味合いですが、私の認識が正しければ、自閉症スペクトラムの“スペクトラム”=連続体に起因しています。多色で構成されるにじの色分けについて、その「境界線は曖昧」。どこからどこまでが厳密に何色、ということは難しい。けれど、それぞれに色は「存在」し、全体で「にじ」を構成している。

各児童について「自閉症」「高機能自閉症」「アスペルガー症候群」「広汎性発達障害」などの診断名(診断名がつかなくても社会的な生き難さをかかえる人たちを

含めて)がついていますが、それぞれ明確な境目をつけることが難しく、一つの連続したものとしてとらえていこうというものです。

「にじ」の名付けについて、2つの意味(結論は、冒頭部の二行になります)を感じています。

一つは、診断名(「肩書き」や「レッテル」など、社会活動の各場所でも置き換えてみてください)は、その人のすべてを語るものではなく、あくまでも特性を知るためのヒントであること。当事者家族を含めた周りの人たちが、本人をより良い方向へ導くための手がかりに過ぎないということです。

これは親の側からの視点でみていて、「この人はアスペルガー、この人は高機能自閉症。だから、こうだ」的な断言をする人が時々いるなぁと感じていたこと。誰も「私は、『○○○症』のA男です」と名札を貼って暮らしてはいませんが、本人の存在自身を名札化してみてしまっている人がいるのも事実です。

この手の話はよくあることですが、問題は「一人ひとりの人間の言動に意識的である」ことを、つねにつね~に思っていないと無意識に、人に名札を貼って見がちになる、ということです。これは誰にでもあり得ることだと思っています。

もう一つは、全くの私見になりますが、「にじ」の名付けの中には、生きるための特性で何某かの社会的問題をかかえた当事者家族・活動団体が、自らのドアをまずは開いて、周囲に働きかけていくこと=「もっと、にじのように社会の各色【混じり合おうよ】という発信がこめられている」だと考えるようにしています。

混じり合い、様々な場所での理解や居場所を獲得したり、ものづくりや農業、商店街や音楽・美術・スポーツなど、異なる分野の人たちとのつながりを育み、その試みを社会に向けて発信することで、誰かの眼にとまったり、話題となり、よき方向に転がっていくこともあるでしょう。

メディアではいろいろ取り上げられる機会は増えたようですが、身近な実生活の場で、障害の有無をこえて、普段着での人と人とのつながりをより体感していける世の中、2016年になっていければいいなと思います。

【本日の届け歌♪】 オーバー・ザ・レインボー https://goo.gl/ehKtuf

※くまさん横浜のブログは、複数の職員が日々の活動を通して、各自の視点で綴っています。

※お知らせ くまさん横浜は本日をもちまして年内の営業を終了いたしました。新年は1月4日(月)からとなります。皆様どうぞよいお年をお迎えください。

当ページで使用している写真の無断コピー/使用はご遠慮ください。